網路圖片

最後的晚餐

預知死亡的鉅作

如果生命預知死亡即將來臨,會有什麼樣的表情?

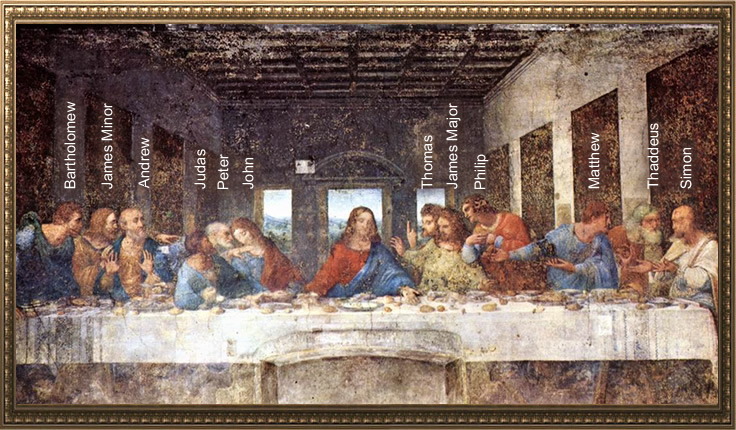

「最後的晚餐」是一幅預知死亡的偉大鉅作,在九○四公分長的牆壁上,圖繪了十三個表情各異的人物。

繪製這件壁畫時,達文西常常一整天徘徊在米蘭街頭,他凝視街上每一個人的臉孔。男的、女的、少年的、蒼老的、憂愁的,或喜悅的,開朗歡笑的,或面容沉重悲哀的。

這麼多不同的人的面孔,用同樣的五官元素組成,卻差異這麼大。

達文西解剖人的屍體,為了在科學上精準掌握人的物理組織。

但是,人的存在不全然只是「物理」。

達文西在解剖完三十具人體之後,在他的手稿中寫下這樣的句子:我都解剖完了,「靈魂」究竟在哪裡?

達文西似乎相信:除了物理性的存在,人類還有一個精神存在的空間。

他一定也想知道:人類物質性的肉體死亡之後,有沒有一個屬於「精神性」的存在?

那個亙古以來人類說的「靈魂」,究竟在哪裡?

「最後的晚餐」原來只是基督教《聖經》傳述有關耶穌預知死亡的事件,祂在被釘上十字架以前,最後一次與十二位門徒一起晚餐。

達文西把宗教的主題擴大成為普遍的哲學命題。

達文西把每一個人邀請到「晚餐」的桌上,他要每一個人省思,死亡來臨是必然,死亡來臨時,我們會有什麼樣的反應?

「最後的晚餐」運用了最嚴格的透視法,使如此巨大的畫面,結構一絲不苟,牆面上向後退遠的長方形,天花板的方格,餐桌上的食物、餐具,甚至,畫面沒有 被破壞以前,桌子下面耶穌的腳,每一個物件,都經過幾何學的精密計算,放置在準確位置,構成上下左右向中央點集中的透視法的絕對構圖中。在達文西以前,從 來沒有畫家把數學的透視法用在如此巨大的構圖計劃裡。

「最後的晚餐」是一個舞台,十三個人全部坐在同一面吃飯用餐,根本不合理,只是,達文西要繪畫的已經不是一場「晚餐」,而是一個生命不可逃避的宿命主題──死亡。

我們都被設計在這幅鉅作中,我們不妨在裡面找一找自己。

Dan Brown密碼

Dan Brown如何解讀「最後的晚餐」

Dan Brown在《達文西密碼》小說的第五十五、五十六、、五十八三章中集中論述達文西的名作「最後的晚餐」。

Dan Brown提到這件名作中的兩個疑點:

第一,耶穌右手邊第一個人物是一個女人,是《聖經》裡的一個妓女「抹大拉的馬利亞 」,Dan Brown認為她就是耶穌的妻子,為耶穌懷了孕,但被以彼得為首的男性門徒篡奪了教會主導權,因此帶著「聖爵」(即耶穌子嗣)逃亡,演義出這本通俗小說非 常「好萊塢式」的情節。

第二,猶大的背後有一個握著刀的手,這隻手不屬於畫中的任何一個人。

這兩個疑點其實長期以來一直被藝術史家注意到了;只是Dan Brown用了聰明的美國式頭腦把這兩個疑點變成商業上可以行銷成功的賣點。

先談第一個疑點。

門徒約翰在西洋美術史中一直是年輕俊美的人物,在一群男性性徵強烈的門徒中,常會被誤以為是女性,祂善良、溫柔、馴順,這些特質,當然可以是女性的,但也可以是男性的。

達文西本身同性戀的性向也特別使他會在性別角色上處理得不同一般畫家。

收藏在德國的一張手稿「肉身天使」,達文西曾經把一個年輕人物處理成兼具女性乳房及男性陽具的裸體。

在性別的議題上,達文西的深邃,恐怕不是Dan Brown如此簡化的小說就可以解讀的。

摘自第三部 破解(Cracking)九 最後的晚餐

更多資料

http://www.bookzone.com.tw/event/ct007/index.asp

http://www.media.org.hk/davincicode/index.asp?pg=3#01

破解達文西密碼-蔣勳著

蔣 勳 Chiang Hsun

蔣 勳 Chiang Hsun 一九四七年生於西安,福建長樂人

學歷

法國巴黎大學藝術研究所

中國文化大學史學系、藝術研究所

經歷

曾任《雄獅美術》月刊主編,

先後任教文化大學、輔仁大學、台灣大學、淡江大學。

擔任東海大學美術系創系主任七年。

國立中山大學 & 政治大學駐校藝術家。

現任《聯合文學》社長、東吳大學通識講座《當東方美遇上西方美》教授。專事寫作繪畫、藝術美學研究推廣。

創作

個展、聯展二十餘場次。 著作:詩集、小說、美學專論、畫冊等數十種。

近期出版:《給青年藝術家的信》、《吳哥之美》、《舞動紅樓夢》

《藝術概論有聲CD》、《細說紅樓夢有聲CD》

最新出版:《只為一次無憾的春天》、《美的曙光有聲CD》、《天地有大美》

獲獎

1964 全省小說比賽第一名《洛洛的故事》

1982 中國時報新詩推薦獎《母親》

1985 中國時報散文推薦獎、中興文藝獎《萍水相逢》

1988 廣播節目金鐘獎【文化廣場】

1997 吳魯芹文學獎《島嶼獨白》

2003 金鼎獎 《寫給大家的西洋美術史》

2005 金鐘獎 藝術文化節目主持人【IC之音 美的沉思】

更多資料請看

http://www.bookzone.com.tw/event/ct007/p01.asp#

留言列表

留言列表